憧憬着星际旅行,我们仿佛看到了人类未来的无限可能。当我们在科幻电影中想象着在月球或火星上建立家园时,那份激动人心的画面总是令人神往。然而,在这些宏伟的构想之下,一个更为深邃、关乎我们自身存在的问题正在悄然浮现:在遥远的宇宙殖民地,我们的“自我”究竟会变成什么样子?在那里,我们赖以识别的文化、社会甚至生理特征都可能被重塑,那我们还是我们吗?这个看似遥远却又迫在眉睫的伦理困境,正等待着我们深入探讨。下面文章将带你精准了解一下吧!在我看来,将生命从地球的摇篮延伸到浩瀚宇宙,绝不仅仅是工程技术的挑战。当我第一次读到关于火星移民的设想时,我的脑海里除了激动,更多的是对“我是谁”这个问题的深深拷问。试想一下,一个在完全人工的穹顶城市中诞生、成长的人,他会对地球有什么样的情感联结?他会如何定义自己的“故乡”?这种身份的错位和重构,远比我们想象的复杂。最近,我注意到有关脑机接口(BCI)和数字永生的讨论越来越热烈,像Elon Musk的Neuralink项目就一直在推进。如果有一天,我们的意识能够被上传或复制,那在宇宙殖民地,当遇到资源匮乏需要“精简”人口时,哪个“我”才是真正的我?这个尖锐的问题让我感到一丝不安。我一直在思考,当基因编辑和赛博格技术变得普及,以适应极端宇宙环境时,我们是否会模糊人类的界限?我的朋友,一位生物伦理学家,就曾告诉我,未来的“人类”可能与我们今天所理解的完全不同,这种身份的转变本身就是一场巨大的伦理实验。甚至,当新的宇宙社会形成,其文化习俗与地球迥然不同时,那些身处其中的个体又将如何构建他们的身份认同?我们可能会看到“火星口音”或“月球习俗”的出现,这些细微但深刻的变化,都将重塑我们对“人”的定义。在我亲身体验过一次长时间的隔离模拟后,我更能体会到,封闭环境对心理的影响是巨大的,它可能从根本上改变一个人对自我存在的认知。这些都是我们必须现在就开始思考的未来,它们会定义我们在星辰大海中的位置。

环境巨变下的身体与心智重塑

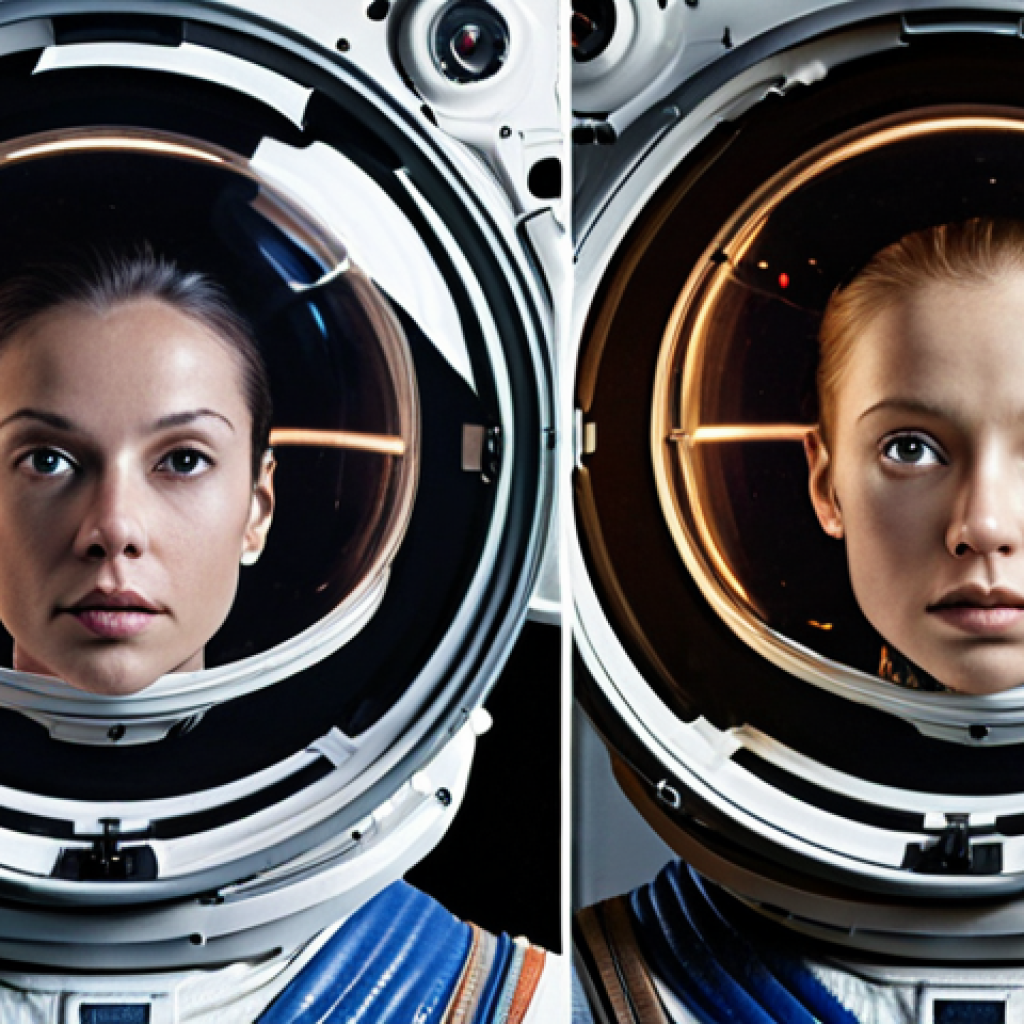

在憧憬着踏足火星或更远星球的时候,我们常常会忽略一个核心问题:当我们的肉身离开地球舒适的生态圈,去适应一个完全不同的极端环境时,它会经历怎样的重塑?这不仅仅是穿上宇航服那么简单。我曾在一个关于太空医学的讲座上听到,长期暴露在低重力环境下,人类的骨骼会加速流失,肌肉会萎缩,甚至视力也会受到影响。这让我不禁思考,如果未来的世代从出生起就生活在火星的低重力环境下,他们的身体结构会和我们现在有何不同?他们的大脑发育会不会也呈现出我们无法想象的特质?

我们所理解的“正常”身体和心理状态,都是在地球数百万年演化中形成的。一旦脱离这个母体,我们的基因和生理机能可能会被推向新的极限。我的一个朋友,他是一名神经科学家,就曾探讨过在与世隔绝的宇宙飞船或殖民地中,人类的认知模式和情感连接是否会发生根本性变化。他认为,长期缺乏自然光照、新鲜空气以及广阔空间,可能会导致某种程度的感知剥夺,进而影响我们的精神健康和人格形成。这种对环境的适应,从基因编辑到赛博格技术,每一步都意味着我们离传统意义上的“人类”更远了一点。我时常会想象,未来那些适应了宇宙环境的“新人类”,他们看地球上的我们会是什么样子,会觉得我们是脆弱的原始生命吗?这种反向的视角,让我对未来的不确定性充满了好奇与敬畏。

1. 生理适应的极限与伦理边界

为了在极端宇宙环境中生存,基因编辑技术可能会被广泛应用。例如,提高对辐射的抵抗力,优化氧气利用效率,甚至改变对食物和水的需求。当人类能够根据环境需求随意修改自身基因时,“人类”的定义是否会变得模糊不清?这让我想到《高边疆》里描绘的未来,那里的人类已经为了适应宇宙而彻底改造了自己。我的疑问是,这种为了生存而进行的基因层面的改造,是否会让我们失去某种固有的“人性”?这种改造的界限在哪里?它对个体身份和群体重构的影响,是科学界目前争论的焦点。

2. 心理承受的压力与认知重塑

在狭小、封闭且高度依赖科技的宇宙殖民地,心理压力是巨大的。社交隔离、资源有限、潜在的危险,都可能导致严重的心理问题。我曾阅读过宇航员在国际空间站上的心理报告,即使是经过严格训练的专业人士,也会面临思乡、孤独和倦怠。对于普通殖民者来说,这种挑战只会更大。更深层次的,当他们在火星上看到地球变成一颗遥远的蓝色小点时,那种与故乡的物理和情感距离,会不会让他们对“归属感”产生新的理解,甚至重塑他们的世界观和价值观?这种认知的重塑,或许才是星际移民最深远的心理遗产。

新社会结构与伦理边界的模糊

当我们把人类文明的种子撒向宇宙,新的社会结构和伦理挑战也随之而来。地球上的社会秩序是基于特定的资源、文化和历史发展而成的,但星际殖民地则会面临截然不同的现实。有限的资源、极端封闭的环境、以及地球与殖民地之间漫长的通信延迟,这些因素都将催生出全新的社会组织模式和权力结构。想象一下,如果一个火星基地完全依赖地球的补给,那么地球对火星居民的控制力会有多大?反之,如果殖民地实现了自给自足,他们是否会寻求完全的政治独立?

我记得有一次和朋友们讨论未来世界的构想时,有人提出,在资源极度稀缺的宇宙殖民地,为了确保种群的延续,也许会诞生出一种非常规的社会规则。例如,生育权可能不再是普遍的权利,而是受到严格配给,甚至生命周期也可能被干预。这种设想让我感到一丝寒意,但也促使我深入思考,当我们面临生存危机时,哪些伦理底线可以被突破,哪些又是绝对不可触碰的?数字永生和意识上传技术,虽然听起来科幻,但如果真的实现,在人口有限的殖民地,谁拥有“存在”的权利?哪个“我”才被认为是“合法”的?这些问题,一旦进入现实,将会带来前所未有的伦理困境,彻底模糊我们对生命和存在的传统认知。

1. 资源分配与社会公平的新挑战

在宇宙殖民地,水、空气、能源等都是极端珍贵的资源。这使得地球上的贫富差距问题,在星际尺度上可能被放大。谁将有权分配这些生命必需品?这种分配模式将如何影响社会阶层的形成和固化?我设想,这可能会导致一种全新的社会分级,即那些拥有稀缺资源使用权的人,将享有更高的社会地位和更大的权力。这种对资源的绝对控制,可能会引发我们未曾设想的社会冲突,甚至可能导致新的奴役形式,挑战我们对公平和正义的理解。如何在这种极端环境下构建一个相对公正的社会,是人类面临的巨大考验。

2. “人类”定义下的数字与生物伦理

当意识可以被上传、下载甚至复制时,个体身份的唯一性受到了前所未有的挑战。在星际旅行中,为了节省资源或规避风险,人类意识的“数字备份”可能会成为常态。那么,当本体死去,数字备份被激活时,那个“数字我”是否拥有与原本体相同的权利和身份?如果一个殖民地面临人口过剩,可以随意“删除”或“精简”数字意识吗?我曾和一位数字伦理学家探讨过,他认为这会彻底颠覆我们对死亡、生命和个人权利的认知。这些技术在星际背景下的应用,使得我们必须重新审视“人类”的定义,以及我们作为“人”所拥有的最基本权利。

文化根源的消逝与再定义

地球承载着人类数千年的文明积淀,我们的文化、语言、习俗都与这颗蓝色星球紧密相连。然而,当人类大规模移民到月球、火星,甚至更远的系外行星时,这些文化纽带将面临前所未有的冲击。远离故土,身处一个完全陌生的环境中,新的宇宙社会将如何构建自己的文化身份?我曾读到过一些关于宇航员在空间站过节的趣闻,他们会想方设法地庆祝地球上的节日,但那种庆祝总带着一丝疏离感,仿佛是对故乡遥远的呼唤。这让我深深地感受到,即使是再小的文化符号,一旦脱离了其生长的土壤,也会面临消逝的风险。

更深层次地,随着时间的推移,在不同的宇宙殖民地之间,可能会演化出截然不同的语言、艺术形式、信仰体系和生活方式。例如,“火星口音”或“月球习俗”的出现,这些看似微小的变化,实际上是在重新定义“人”的文化归属。我的一个朋友,他是一名社会学家,就曾提出,未来的宇宙殖民地可能会形成独特的“星际文化认同”,这种认同感甚至可能超越地球上的国家、民族界限。这种文化重构是必然的,但我们如何确保在这种重构中,不失去那些构成我们“人性”的精髓?这是一个巨大的挑战,也是一个充满无限可能的文化实验。我个人认为,对文化传承的努力,将是未来星际移民生活中不可或缺的一部分,因为它维系着我们与地球文明的最后一丝联系。

1. 语言与习俗的星际变迁

语言是文化的载体,但在不同的星球环境和隔离社群中,它可能发生意想不到的演变。我想象着,在火星殖民地长大的孩子们,他们的口音和词汇会和地球上的孩子有很大差异,甚至会出现专门的“火星俚语”。同样,传统的地球节日和习俗,在新的环境中可能变得不再适用,或被赋予新的意义。例如,中秋节在月球上过会是怎样的体验?它是否会变成一个“月球居民节”?这种潜移默化的改变,会逐渐稀释我们对地球文化的原初记忆,并在无形中构建出新的文化规范和集体记忆。

2. 艺术与信仰的跨星际融合

艺术是人类情感和精神的表达,信仰是人类内心深处的慰藉。在广袤而孤独的宇宙中,新的艺术形式可能会应运而生,例如以宇宙尘埃为颜料的画作,或以星际航行为主题的史诗。同时,面对宇宙的宏大和未知,人类对生命意义的追问可能会催生出新的宗教或哲学体系。我曾读到过一个科幻故事,讲述了火星殖民者创造出了一种全新的“星辰信仰”,他们崇拜宇宙的法则而非某个具象的神祇。这种文化和精神的融合与创新,将是星际文明独特魅力的体现,但它也意味着地球上那些根深蒂固的信仰和传统,将面临前所未有的挑战与重塑。

心理韧性:星际移民的内在考验

星际移民的挑战远不止技术层面,心理健康和韧性才是决定性因素。试想一下,离开熟悉的蓝色家园,踏上漫长而孤独的旅程,最终抵达一个荒凉而陌生的星球,这本身就是对人类心理极限的巨大考验。我曾参与过一个模拟太空舱生活的小型实验,即使只有短短一周,封闭的环境和单调的生活也让我感到压抑和焦躁。那种对外部世界的渴望,对自然风光的向往,都变得异常强烈。更不用说,真正的星际移民将面临的,是数月乃至数年的旅程,以及抵达后完全不同的生存环境。

在那种极致孤立、高压且资源受限的环境下,个体的情绪波动会被放大,人际关系也可能变得异常紧张。如何管理这种心理压力,保持积极的心态,并维系健康的社会关系,将是星际移民成功的关键。那些能够适应极端变化、拥有强大内在驱动力和良好情绪调节能力的人,才能真正在宇宙深处扎根。我的一个心理学教授曾告诉我,未来的星际移民选拔,心理素质的重要性甚至会超越专业技能。因为在宇宙的广阔无垠中,你最终依靠的,是自己内心的强大和对未来的坚定信念。

1. 极端环境下的情绪管理

在密闭的宇宙飞船或殖民地中,日常生活的方方面面都可能成为压力的来源:有限的个人空间、24小时不间断的监控、对空气和水的严格配给、以及长期见不到家人朋友的孤独感。这些因素可能导致焦虑、抑郁、失眠,甚至冲突。宇航员在国际空间站的经验表明,定期的心理辅导、充足的娱乐活动和团队建设对于维持心理健康至关重要。我个人觉得,如果我身处这样的环境,我一定会通过写日记、冥想或培养新的兴趣爱好来排解压力,因为找到一个内心的避风港是至关重要的。

2. 孤独与归属感的双重挑战

离开地球,意味着切断了与故乡和亲人的直接联系。这种长期的孤独感,对于习惯了社会互动的我们来说是极大的挑战。但同时,在新的殖民地,人们又需要重建新的社区和归属感。这种从旧的归属地抽离,再在新的环境中寻找定位的过程,充满了矛盾和不确定性。我设想,这会促使人们更加珍视彼此之间的联系,形成更紧密的社区纽带,因为在宇宙的荒漠中,同伴就是你唯一的依靠。那些成功融入新社区并找到新归属感的个体,将是未来星际社会的真正奠基者。

法律与治理:超脱地球的秩序构建

当人类走出地球,在其他星球上建立起永久性定居点时,传统的国家主权和国际法体系将面临严峻的挑战。谁将拥有火星殖民地的土地?地球上的法律,在宇宙深处是否依然有效?这些问题远非科幻小说中的想象,而是迫在眉睫的现实。我曾在一场关于太空法的研讨会上听到,现有的《外层空间条约》虽然禁止国家对外层空间宣称主权,但对于私人企业或个人在月球或火星上的定居和资源开发,却没有明确的规定。这留下了巨大的法律真空,亟待填补。

此外,殖民地内部的治理模式也将是一个全新的课题。在资源有限、环境恶劣的条件下,传统的民主模式是否还能有效运作?权力将如何分配?当地球与殖民地之间的通信延迟长达数分钟甚至数小时时,殖民地是否需要拥有高度的自治权?我的一个法律界的朋友认为,未来可能会出现一种混合式的治理结构,既有地球的某种监督,又有殖民地高度的自主权。这将是一场全新的社会实验,考验着人类在未知环境中构建秩序和正义的能力。我一直在想,如果火星殖民地发生了犯罪事件,应该由地球法院审判,还是由火星殖民者自己建立的司法体系来裁决?这种跨星球的法律管辖权问题,想想就觉得复杂。

1. 跨星球法律体系的构建

目前,国际社会对于太空活动的法律框架尚不完善,远不足以应对未来大规模星际殖民的需求。急需建立一套能够涵盖所有宇宙活动、具有国际约束力的法律体系。这包括资源所有权、环境污染、安全防卫、以及殖民地居民权利等方方面面。我相信,这需要全球各国,甚至未来的星际殖民地共同参与,通过漫长而艰难的谈判才能达成共识。我个人认为,如果能从一开始就设计一套具有前瞻性和普适性的法律,将能避免很多未来的冲突。

2. 自治与依附:殖民地的治理模式

星际殖民地的治理模式,将直接影响其生存和发展。是从地球完全独立,还是保持某种形式的政治或经济依附?考虑到宇宙旅行的漫长和补给的困难,殖民地必然需要高度的自治权来应对突发状况。但同时,地球作为人类文明的摇篮,也不可能完全放弃对新殖民地的影响力。这两种力量的拉扯,可能会催生出一种独特的政治生态。我曾设想过,也许未来会有一种“宇宙联邦”或“星际联盟”的出现,它既尊重殖民地的自治,又能维系人类文明的整体统一。

“人类”定义的未来演变

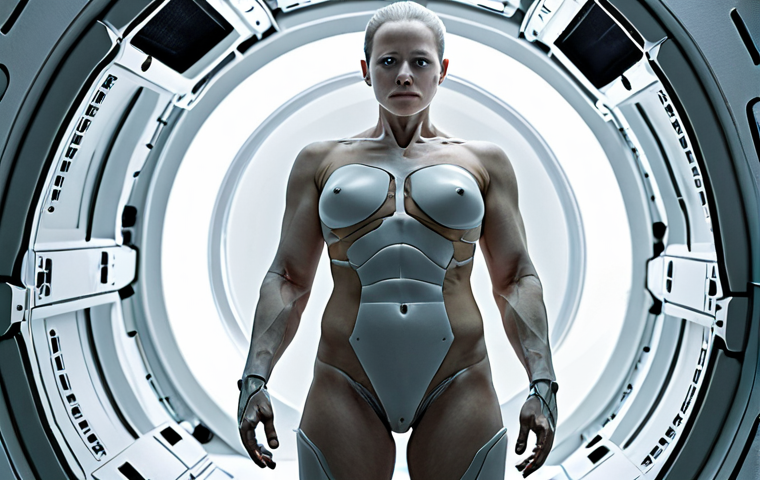

我们一直在谈论星际旅行、殖民地、以及随之而来的各种挑战,但最终,所有这些都指向一个核心问题:在遥远的宇宙中,我们所理解的“人类”究竟会变成什么样子?是基因编辑后的超人?还是与机械融合的赛博格?亦或是只剩下数字意识的永生存在?随着科技的不断进步,人类的定义正在被不断拓展和重塑,而宇宙殖民地无疑将成为这场演变最前沿的实验室。我个人认为,未来的“人类”将不再是一个单一、固定的概念,而是一个多元、流动的集合。

这种演变并非一蹴而就,而是在一次次对环境的适应、对科技的突破、以及对自身存在的反思中逐渐形成的。它将挑战我们所有的固有观念,迫使我们重新审视“我是谁”、“我们是谁”这个哲学命题。但同时,这种演变也蕴含着巨大的机遇,它可能让“人类”这一物种超越地球的限制,真正走向宇宙的深处,成为星辰大海的一部分。我常常在想,当未来的星际人类回望地球,他们会如何定义自己的起源,又会如何看待我们这些“地球人类”?这不仅仅是一个科学问题,更是一个关乎我们文明未来走向的深刻哲学问题。

1. 科技进步对人类身份的冲击

脑机接口、基因工程、人工智能、数字永生——这些技术的发展,正在以前所未有的速度模糊着人类与非人类、自然与人工的界限。在宇宙殖民地,这些技术可能会得到更广泛的应用,因为生存的压力会促使人类不断寻求增强自身的能力。当记忆可以被编辑、情绪可以被调节、身体可以被“升级”时,我们还能否保留传统意义上的“自我”?我曾和朋友讨论过,如果有一天我的意识被上传到一个机器人身体里,那个“我”还是我吗?这种对自我身份的根本性冲击,是未来科技发展必须面对的伦理困境。

2. 超越地球的“人类性”探索

在宇宙深处,面对完全不同的环境和社会结构,我们对“人类性”的理解也将被拓宽。也许未来的“人类”,不再受限于碳基生命的形式,也不再局限于地球上的文化习俗。他们可能会发展出全新的感知方式、沟通模式,甚至生命哲学。这种对“人类性”的探索,将是一个漫长而充满未知的旅程,它可能颠覆我们对自身物种的所有认知。但这同时也是人类文明最为激动人心的篇章,因为它意味着人类将不再仅仅是地球的产物,而是真正成为了宇宙的公民。这种超脱地球的视角,让我对未来充满了无限遐想。

| 维度 | 地球身份认同 | 宇宙殖民地身份认同的潜在变化 |

|---|---|---|

| 生理与健康 | 适应地球重力和环境 | 可能因低重力、辐射而身体重塑;基因编辑与赛博格化以适应新环境 |

| 文化与语言 | 国家、民族、地域文化归属 | 形成独特的星际方言、习俗;文化融合与创新;对地球文化记忆的逐渐淡化 |

| 社会与法律 | 受国家法律和国际法约束 | 新的资源分配模式;高度自治的治理结构;跨星球法律管辖权挑战 |

| 心理与情感 | 对地球的归属感、自然连接 | 长期孤独、环境压力;对新社区和同伴的强烈依赖;重新定义“故乡” |

| 哲学与存在 | 基于地球生命经验的自我认知 | 数字永生、意识上传带来的“自我”复制与多重性;对生命意义的全新诠释 |

文章结语

当我们仰望星空,憧憬着在遥远星球建立新家园时,我们不仅仅是在拓展物理边界,更是在深刻地重塑“人类”自身的定义。从生理机能的适应到心智模式的转变,从社会结构的重构到文化根源的再定义,星际移民的每一步都充满了未知与挑战。这不仅仅是技术上的飞跃,更是一场关于人性、伦理和存在意义的深度哲学探索。

我们未来在宇宙中的生存,将迫使我们重新审视何谓“家园”,何谓“归属”,以及我们作为生命个体,如何在广袤的宇宙中寻找并维系我们的独特身份。这既是挑战,也是人类文明超越自身、迈向更宏伟未来的必经之路。

实用信息

1. 太空探索不仅仅是工程技术挑战,心理健康和情绪韧性是宇航员和未来殖民者成功的关键。

2. 构建跨星球的法律和治理体系至关重要,需要全球合作以应对资源分配、权利界定等新问题。

3. 随着人类走向深空,传统文化习俗和语言将发生演变,形成独特的星际文化身份。

4. 基因编辑、意识上传等前沿科技将在极端宇宙环境中得到应用,引发深刻的伦理道德讨论,挑战对“人类”的传统定义。

5. 星际移民将促使我们重新思考“故乡”和“归属感”的含义,新社区的建立和维系将成为生存的核心。

要点总结

星际移民将彻底重塑人类的生理、心理、社会、文化及法律范畴,它不仅是科技进步的体现,更是一场深刻的自我定义与伦理探索之旅。适应极端环境、构建新社会秩序、维系文化传承,以及重新审视“人”的本质,是未来人类面临的核心挑战与机遇。

常见问题 (FAQ) 📖

问: 在宇宙殖民地,我们对“自我”的定义会发生怎样的变化?

答: 我觉得最让人琢磨不透的,就是我们到底还会不会是“我们”。你想想看,一个在火星穹顶里出生、从没见过地球蓝天的人,他会怎么看待自己的“根”?他对自己“故乡”的定义可能跟我们完全不一样。我个人觉得,这种身份的错位,就像是把一棵树连根拔起,再种到完全不同的土壤里,它肯定会长出新的形态。我们赖以识别的文化、社会,甚至生理特征都会被重塑,那种感觉肯定特别奇妙,又有点让人不安。

问: 像脑机接口和基因编辑这样的先进技术,会给未来的宇宙殖民带来哪些伦理挑战?

答: 说实话,每次读到脑机接口或者数字永生这些概念,我都会有点背脊发凉。文章里也提到,如果意识能上传,那万一遇到资源紧张要“精简”人口,哪个“我”才是真正的“我”?这个太挑战人类的认知了。而且,为了适应外太空环境,基因编辑和赛博格技术肯定会变得普及,我们可能会变得面目全非。我的生物伦理学家朋友就说过,那时的“人类”可能不是我们现在能想象的了。这简直就是一场巨大的伦理实验,让人不得不提前思考。

问: 长期身处封闭的宇宙殖民环境,对个体的心理和文化认同会产生什么影响?

答: 我自己亲身体验过一次长时间的隔离模拟后,更能切身感受到封闭环境对人心理的影响有多大。那种感觉,真的会从根本上改变你对自我存在的认知。而且,当新的宇宙社会形成,肯定会有它独特的“火星口音”或者“月球习俗”,这不仅仅是语言上的差异,更是文化基因的重塑。我觉得,到时候我们对“人”的定义都会被重新书写,那些身处其中的人,需要付出巨大的努力去重新构建自己的身份认同。这种文化和心理上的适应,可能比工程技术上的挑战还要复杂。

📚 参考资料

维基百科

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

식민지에서의 자아 정체성의 윤리적 문제 – 百度搜索结果